RGB和CMYK:什麼是RGB/CMYK?如何將RGB轉CMYK?

第一部分:RGB 與 CMYK 是什麼?

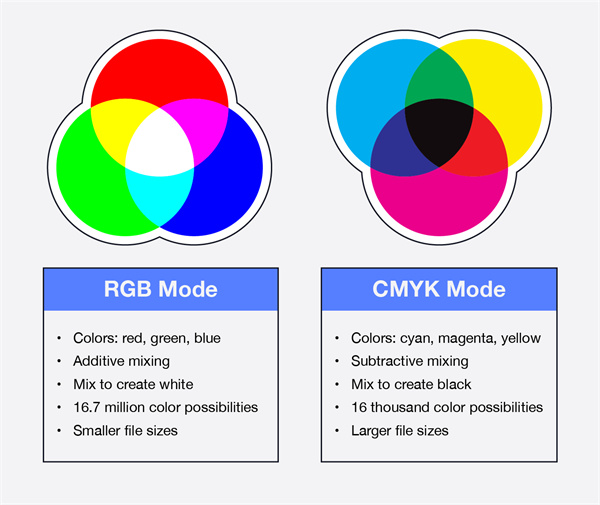

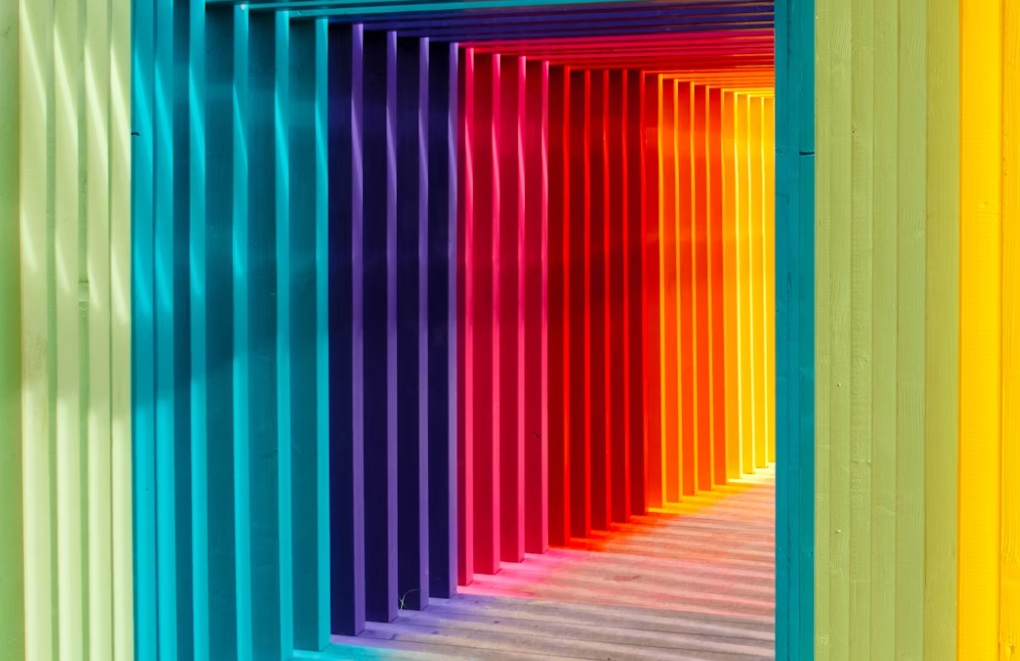

在數位影像與印刷世界裡,顏色不是直覺的「看起來而已」,而是依賴不同的色彩系統(Color Model)來定義、儲存與呈現。最常見的兩種系統就是 RGB(Red、Green、Blue) 與 CMYK(Cyan、Magenta、Yellow、Key/Black)。它們的差別來自於顏色是以「光」還是「顏料/墨水」為基礎。

RGB — 光的三原色(加法混色)

RGB 用於一切「以光發出顏色」的設備:電腦螢幕、手機、電視、投影機。三種原色光混合時越多越亮,三色同時為最大值時呈現白色。數位攝影、影片剪輯和網頁設計都以 RGB 為工作空間。

CMYK — 印刷的四色(減法混色)

CMYK 則是以墨水或顏料為基礎:當墨水疊加在紙上,會吸收一部分光線(減法),疊越多顏色越暗,最終以黑色為實際表現極限。印刷、包裝設計、名片、海報等實體輸出,都需要以 CMYK 或可被印刷的色域為準。

生活比喻(幫助理解)

- 燈光舞台:

- 畫家繪畫:

RGB 好比舞台上的三色燈,調光越強整體越亮。

CMYK 好比畫家在紙上疊色,顏料越多越深,無法變得比原本更亮。

掌握這個基本差異能在設計與後製時避免許多常見錯誤:例如在螢幕上看起來超鮮豔的色彩,印出來往往會失望——這不是你的眼睛騙你,而是色彩系統的物理限制。

第二部分:RGB 轉換成 CMYK 是什麼意思?

當我們說「RGB 轉 CMYK」,實際上是在做一次色彩空間的轉換(Color Space Conversion):把以光為基礎的色彩數值,轉換成以印刷墨水可以表現的色彩數值。這一步在設計流程中非常關鍵,特別是你要把螢幕上的作品交給印刷廠時。

轉換的目的

- 確保顏色在印刷品上能夠被合理地重現(或找到與螢幕最接近的替代色)。

- 避免在印刷後出現嚴重色偏或飽和度崩壞的情況。

- 符合印刷機與紙張的色域與技術限制(例如油墨種類、紙張白度等)。

轉換不是完美複製

要記住:RGB 與 CMYK 的色域不同,RGB 能顯示出某些 CMYK 無法複製的鮮豔色彩。因此轉換常常需要做「近似配色」,軟體會使用色彩管理檔(ICC profile)與色彩映射策略(Gamut Mapping)來找最接近的顏色。

第三部分:如何將 RGB 轉 CMYK?

下面我分成「一般設計軟體流程」與「專業印刷流程」兩種情境,幫妳把步驟寫清楚,方便實務操作。

在設計軟體(如 Photoshop / Illustrator / Affinity)裡的基本步驟

-

1. 開啟檔案並檢查來源色彩空間:先確認影像是否為 RGB(例如 sRGB、Adobe RGB)。

-

2. 建立或指定輸出 ICC Profile:若印刷廠提供 Profile(例如 FOGRA39、US Web Coated SWOP),務必使用對應的 ICC Profile。

-

3. 軟 proof(螢幕模擬印刷效果):Photoshop 有 View → Proof Setup → Custom,可在螢幕上模擬轉換後的 CMYK 效果,提早察覺飽和度或色偏問題。

-

4. 轉換(Convert to Profile / Edit → Convert to Profile):選擇目標 CMYK profile,並挑選渲染意圖(Rendering Intent,一般選相對色彩目標或感知)。

-

5. 微調並檢查:轉換後檢查重點色、膚色、品牌色,必要時用曲線(Curves)或色彩平衡(Color Balance)微調,再輸出 PDF 或 TIFF 给印刷廠。

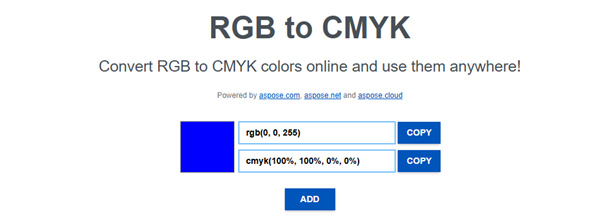

如果你是新手,上面的教程可能會有些復雜,我們推薦您使用線上RGB轉CM工具,一鍵就能將RGB轉CMYK,一起試試吧!

專業印刷流程與檔案交付建議

- 使用矢量圖時最好直接以 CMYK 色彩模式繪製(例如 Illustrator),避免在轉檔時發生顏色偏差。

- 輸出高解析度(300dpi 以上)並包含出血(bleed)與裁切標記(crop marks)。

- 若有特殊顏色(如潘通 PANTONE)、金屬或螢光色,需與印刷廠溝通是否使用專色(Spot Color)。

- 要求印刷廠提供打樣(Proof)或數位打樣(Digital Proof)以確認成品顏色。

第四部分:為什麼 RGB 轉 CMYK 顏色會跑掉?

這個問題幾乎是所有設計師與影像工作者的噩夢 —— 螢幕上漂亮的亮藍或飽和紅,印出來卻黯淡、失真。原因主要有以下幾點:

1. 色域差異(Gamut Differences)

RGB 擁有更廣的色域(特別是亮度與飽和度),許多飽和顏色在 CMYK 中根本無法呈現。轉換時系統會把超出 CMYK 範圍的顏色壓回可印範圍,造成色彩變化。

2. 光學與材質差異

屏幕發光(自發光)與紙張反射光不同:螢幕顏色通常看起來更亮、更飽和;紙張會吸收與散射光線,尤其是非光亮(matt / uncoated)紙張會讓色彩看起來更暗。

3. ICC Profile 與渲染意圖

不同 ICC Profile 描述了不同的設備色彩行為。轉換時,你選擇的渲染意圖(Perceptual、Relative Colorimetric、Saturation、Absolute Colorimetric)會決定如何把超出色域的顏色映射到印刷可用顏色上,選錯會導致不預期的色偏。

4. 螢幕校色與印刷打樣不足

如果螢幕沒有校色(使用色彩校正器校正顯示器),你看到的色彩就不準確。同時若沒有向印刷廠要打樣確認,印出成品就有風險。

快速解法小技巧

- 在前期就以 可印色域為主(可先在 RGB 工作檔裡開啟 soft-proof 模式)。

- 使用可靠的 ICC Profile 並與印刷廠確認紙張(coated / uncoated)與油墨。

- 對關鍵色(如品牌色)使用專色(Pantone)或列印前做打樣。

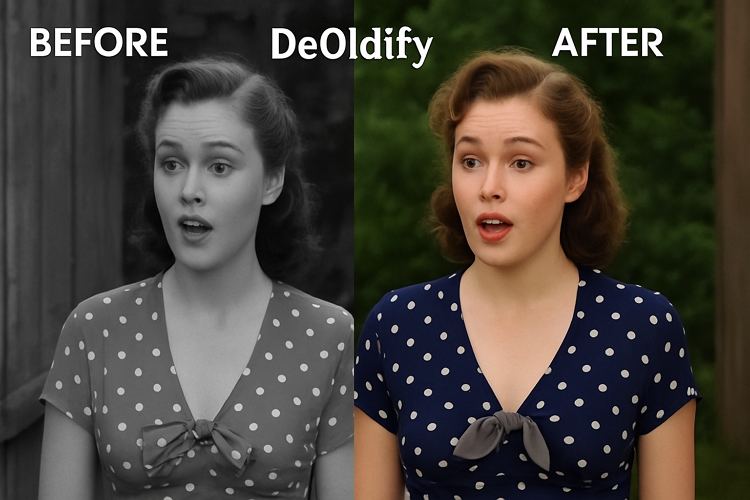

第五部分:同場加映!如何用AI為影片著色?

AI 著色的基本原理

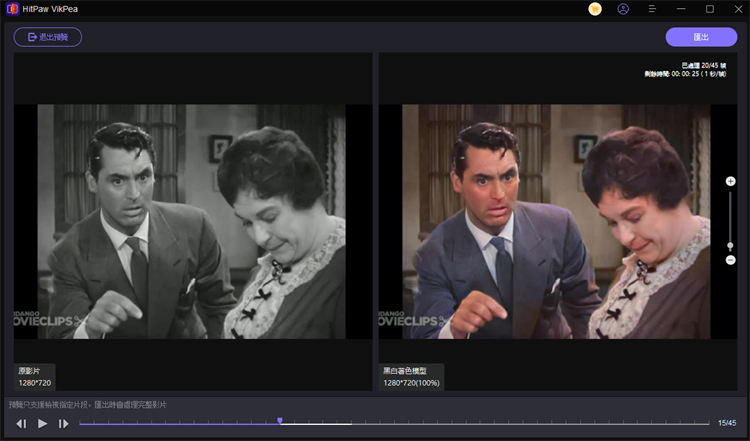

AI 著色模型通常以大量彩色/黑白影像對做訓練,學習從灰階或低色信息推斷物件材質、膚色與環境光線。模型會產生每個像素的預測色值,有些方法會同時考慮時間一致性以避免逐格跳色。對於新手來說,HitPaw VikPea就是最好的AI影片著色工具。它配置了最先進的ComfyUI AI上色功能,能夠自動識別影片中的物體、人像,為影片添加最自然的色彩。

HitPaw VikPea是如何為黑白影片著色的?

-

1. 前處理:把影片轉成影格序列(常見為 PNG / TIFF),並做基本去噪與穩定化處理,確保輸入品質。

-

2. AI 上色:在 HitPaw VikPea 選擇「黑白著色/上色」模型,或採用帶有時間一致性優化的模型執行,對每一個 frame 進行著色。

-

3. 時間一致性修正:使用模型內或外部工具(例如光流補償、影格融合)修正跳色,確保物體跨幀顏色一致。

-

4. 色彩微調:把上色後的影片匯回剪輯軟體(Premiere / DaVinci Resolve),再做整體色彩分級(Color Grading)把風格統一。

-

5. 導出與檢查:輸出適合的編碼(如 ProRes / H.264),並播放檢查膚色、天空與重要物件的色彩還原。

ComfyUI 技術支援說明

ComfyUI 為一種模組化的界面/流程管理器,常被用來串接不同深度學習模型(例如上色模型、修復模型、光流模型等)。如果要把 ComfyUI 與 HitPaw VikPea 的工作流結合,常見做法是利用 ComfyUI 處理模型編排或自定義前後處理,然後把輸出匯回 HitPaw 做細部修整或使用 VikPea 的專屬算法提升畫質。

實務小提醒

- AI 上色很方便,但仍需人工檢查:特別是人物膚色、品牌 Logo、文字等細節需要手動修正。

- 注意隱私與版權:若來源影片有個資或版權,使用前要確認合法性。

- 效能與格式:大批量處理建議使用無損影格(PNG/TIFF)與足夠的儲存空間,以及在 GPU 上跑模型以提升速度。

結語

RGB 與 CMYK 的差異看似技術細節,實際上深深影響我們從螢幕創作到實體印刷的每一步。理解它們的原理與轉換流程,會讓你在設計與後製時更有掌控力,能預期色彩偏差並採取對策。若是要把影片或影像拿去印刷,務必在早期就考慮色彩管理與打樣流程;如果是想把黑白影片變彩色,AI(如 HitPaw VikPea 結合 ComfyUI)提供了強大的工具,但千萬別忘了人工審核與色彩分級。

分享文章至:

選擇產品評分:

Joshua

HitPaw 特邀主編

熱衷於分享3C及各類軟體資訊,希望能夠透過撰寫文章,幫助大家瞭解更多影像處理的技巧和相關的AI資訊。

檢視所有文章留言

為HitPaw留下您的寶貴意見/點評